Das Thema Barrierefreiheit haben viele noch nicht auf dem Schirm. Das ist schade, denn barrierefreier Content bringt mehr als nur Karma-Punkte: Algorithmen belohnen schon jetzt entsprechende Inhalte mit besserer Reichweite.

Das Internet zu nutzen, ist für die meisten Menschen Alltag und dazu gehören auch Social-Media-Plattformen mit ihren Texten, Fotos und Videos in unterschiedlicher Länge (Quelle: ARD/ZDF Onlinestudie Artikel zur Internetnutzung und ARD/ZDF Onlinestudie Artikel zu Social Media).

So einfach wie es klingt, ist die Sache für viele jedoch nicht: 7,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Schwerbehinderung – und noch viele weitere werden von dieser Statistik nicht erfasst, weil sie beispielsweise eine temporäre Behinderung haben (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Betroffene haben unterschiedliche Hilfsmittel, um am digitalen Leben teilzuhaben. Menschen mit Sehbehinderung navigieren beispielsweise mittels sogenannter Screenreader, welche ihnen die Inhalte der jeweiligen Seite vorlesen. Gehörlose oder Menschen mit anderen Hörbehinderungen nutzen Untertitel. Diejenigen, die mehrere Behinderungen haben, nutzen oft verschiedene Hilfsmittel gleichzeitig.

Unabhängig von den unterschiedlichen Behinderungen gilt: Alle Betroffenen sind darauf angewiesen, dass Du die Inhalte barrierearm hältst, sonst nützt das beste Hilfsmittel nichts.

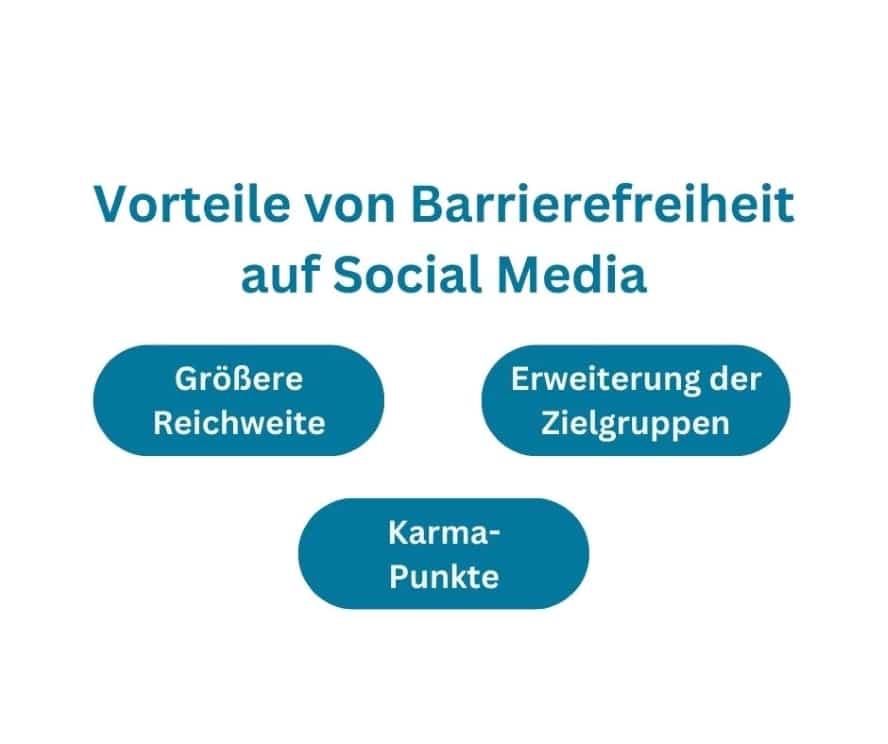

Warum solltest Du barrierefrei posten?

Barrierefreiheit klingt erst einmal nach Aufwand, doch der lohnt sich gleich mehrfach:

Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht, das leider noch nicht überall umgesetzt wird. Gerade im Digitalen kann und muss im Sinne der Inklusion noch sehr viel verbessert werden.

Wenn Du jetzt schon barrierefreien Content postest, erweiterst Du ganz automatisch Deine Reichweite. Von Barrieren normalerweise ausgeschlossene Personen werden dann Deine Inhalte konsumieren – und nicht die der Konkurrenz.

Auch seitens der Suchalgorithmen wirst Du für barrierefreien Content belohnt: Solche Inhalte können vom Algorithmus besser ausgelesen werden und werden dementsprechend stärker ausgespielt.

Barrierefreie Inhalte sind außerdem auch für Menschen ohne Behinderung praktisch. So müssen sie beispielsweise nicht erst den Ton anschalten, um Videos anzusehen – der Untertitel macht es möglich.

Neben Extrapunkten auf Deinem persönlichen Karma-Konto hast Du also gleich mehrere Vorteile, wenn Du barrierefrei postest.

Vorteile barrierefreier Kommunikation auf Social Media im Überblick

Was bedeutet Barrierefreiheit auf Social Media?

Barrierefreiheit auf Social-Media-Plattformen ist ein Teil allgemeiner digitaler Barrierefreiheit.

Es geht darum, die hochgeladenen Inhalte so zu gestalten, dass sie auf unterschiedliche Weise genutzt werden können. Je besser das gelingt, desto mehr Menschen können auf Social Media teilhaben.

Dabei gibt es zwei Herausforderungen: Erstens musst Du wissen, wo überall Barrieren auftauchen, um sie abbauen zu können. Zweitens geben die sozialen Netzwerke einen Rahmen vor, der dieses Unterfangen nicht leichter macht.

Ein Beispiel: Wie sich Bildbeschreibungen auf Twitter geändert haben

Es war lange Zeit nicht möglich, auf Twitter Alternativtexte (kurz: Alt-Texte) für Bilder einzustellen. Dadurch konnten Nutzer:innen mit Sehbeeinträchtigung weder Fotos noch GIFs von ihren Screenreadern auslesen lassen. Um das zu ändern, wurden separate Tweets mit den jeweiligen Bildbeschreibungen verfasst.

Später waren Bildbeschreibungen zwar möglich, aber es gab keine Markierung, ob ein Alternativtext hinterlegt wurde. Das haben nur die Urheber:innen selbst gesehen. Diejenigen, die auch bei Retweets auf Barrierefreiheit geachtet haben, wussten also immer noch nicht, ob das, was sie teilten, wirklich barrierefrei war.

Aus diesem Dilemma entstand eine neue Herangehensweise: Nutzer:innen markierten Tweets, in denen die Bildbeschreibung vorhanden war, mit “!B”. Das sparte Zeichen, war aber immer noch nicht optimal. Inzwischen zeigt ein kleines “ALT” in der unteren linken Ecke von GIFs und Fotos an, ob der Alt-Text eingetragen ist.

Wenn Du auf Social Media barrierearm posten willst, bedeutet das: Nutze alle Optionen, die eine Plattform bietet, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Informiere Dich außerdem über Neuerungen, die Deine Inhalte noch besser auf unterschiedliche Weise zugänglich machen. Und höre auf Betroffene, wenn sie Dir Hinweise geben. Sie wissen am besten, wie Teilhabe gelingen kann.

Überblick über eine Auswahl an Elementen, die Barrieren für Nutzer:innen auf Social Media enthalten (Quelle: schueckel-communications.de)

Barrieren sind so vielfältig wie die betroffenen Personen

Dieselbe Form der Behinderung oder chronischen Krankheit kann bei zwei betroffenen Personen zu unterschiedlichen Bedürfnissen führen, was Barrierefreiheit anbelangt.

Deshalb muss Barrierefreiheit immer in so vielen Dimensionen wie möglich gedacht werden. Listen, in denen es um diese verschiedenen Dimensionen geht, sind zudem nur bedingt vollständig.

Beim Thema Barrierefreiheit denkst Du vielleicht zunächst an Menschen, die beispielsweise eine Sehbehinderung haben oder gehörlos sind. Weniger bekannt sind die Bedürfnisse derer, die eine unsichtbare Behinderung haben.

Darunter fallen beispielsweise eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, ADHS oder Autismus. Das Konzept der Neurodiversität umfasst wertneutral diese und andere Behinderungen.

Im Fokus steht hier der Umstand, dass das Gehirn betroffener Menschen anders funktioniert und beispielsweise Content im Social Web anders verarbeitet (Quelle: Netz-Barrierefrei).

Generell gilt: Je früher Du in der Erstellung von Content die Barrierefreiheit in möglichst vielen Dimensionen mitdenkst, desto einfacher lässt sie sich umsetzen und desto mehr Menschen können teilhaben.

Für Social Media gibt es vier grobe Kategorien, die Du im Kopf behalten solltest:

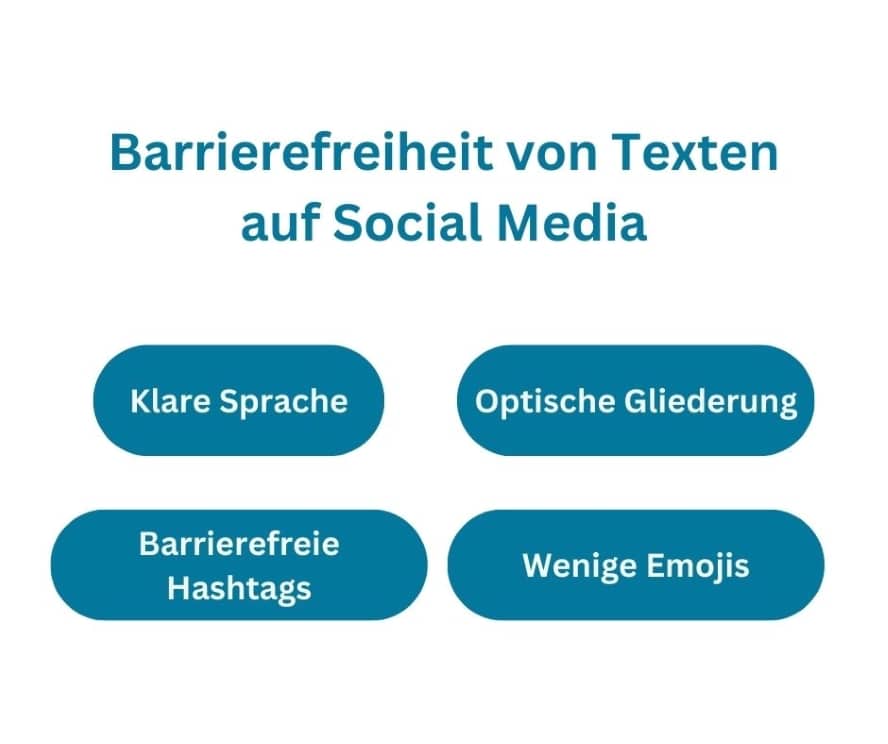

Kategorie 1: Texte

Barrierefreie Texte kommen nicht nur Menschen mit kognitiven Behinderungen zugute. Sie sind zudem hilfreich für Menschen, die gerade erst Lesen lernen, die eine andere Muttersprache haben oder auf Screenreader angewiesen sind (Quelle: Netz-Barrierefrei).

Oft wird bei Barrierefreiheit in Bezug auf Texte auf Leichte Sprache verwiesen. Leichte Sprache stellt noch einmal ganz andere Anforderungen an die Textgestaltung und ist ein eigenes Themengebiet, auf das hier nicht eingegangen wird.

Schreibst Du für Deinen Kanal Texte, beachte am besten diese Hinweise:

- Nutze so wenige Fachwörter und Abkürzungen wie möglich und erkläre ihre Bedeutung.

- Zusammengesetzte Wörter kannst Du mit Bindestrichen trennen, dann sind sie leichter lesbar.

- Formuliere so, dass Du keine doppelte Verneinung nutzt.

- Vermeide Schachtelsätze. Je einfacher die Satzstruktur, desto besser.

- Wenn Du einen Satz kürzen kannst, tu es.

- Optisch gegliederte Texte sind besser als Text-Wüsten ohne Struktur.

- Verwende Emojis sparsam.

Gerade der letzte Punkt ist auf Social Media eine Herausforderung. Ob im Posting als Ersatz für Aufzählungszeichen oder in den Kommentaren als Hinweis auf scherzhafte Antworten: Emojis werden oft und gerne verwendet.

Leider sind sie nur bedingt barrierefrei. Von Screenreadern können sie – mit Einschränkungen – ausgelesen werden, allerdings sind Emoji-Ketten durchaus unschön. Ein “Gesicht mit Freudentränen” (😂) ist auch vorgelesen noch witzig.

Wenn dieselbe Wortfolge jedoch mehrfach hintereinander ausgelesen wird, ist das alles andere als lustig (Quelle: Netz-Barrierefrei). Deshalb nimm Emojis auch aus Deinem Benutzernamen raus, wenn Du sie dort verwendest.

Spätestens, wenn die Sprachausgabe ein drittes Mal die Flaggen aller Länder, die Du schon bereist hast, vorliest, verlierst Du die Geduld Deiner Zielgruppe.

Generell gilt bei Emojis: Je eindeutiger sie sind, desto besser. Menschen mit unterschiedlichen Sehbeeinträchtigungen können beispielsweise manche Emojis nur schlecht unterscheiden. Auch werden immer wieder neue Emojis kreiert, deren Bedeutung nicht sofort klar ist.

Das stellt z. B. eine Hürde für Menschen mit Lernbehinderungen dar. Viele unterschätzen auch, wie unterschiedlich Emojis auf den verschiedenen Plattformen dargestellt werden.

Ein und dasselbe Emoji kann je nach Betriebssystem oder Social-Media-Plattform ganz anders aussehen. Je nach Behinderung kann auch das eine Barriere sein, an die Du denken solltest (Quelle: Netz-Barrierefrei).

Kurzum: Wenn Du die hier genannten Tipps beherzigst, werden Deine Texte barrierefreier. Und es stellen sich übrigens gleich zwei weitere Nebeneffekte ein: Automatische Übersetzungen, die viele Social Networks bereits anbieten, haben eine höhere Qualität. Du erweiterst auch dadurch Deine Zielgruppe. Und Du scheiterst seltener am Zeichenlimit.

Ein Sonderfall der Textform stellen Hashtags dar. Diese sind im Internet weitverbreitet und gehören auf nahezu allen Plattformen einfach dazu. Sie werden auch von Screenreadern ausgelesen.

Oft bestehen Hashtags aus mehreren aneinandergereihten Worten, was durch die Sprachausgabe nicht korrekt wiedergegeben wird. Schnell wird so aus einem Hashtag unverständlicher Wortbrei.

Abhilfe schafft ein einfacher Trick: Wenn der erste Buchstabe jedes neuen Wortes großgeschrieben wird, können Screenreader die Hashtags ohne Probleme vorlesen (Quelle: Martin Schienbein). Diese Schreibweise nennt sich CamelCase, da die Großbuchstaben an die Höcker eines Kamels erinnern.

Beispiel schlecht lesbarer Hashtag ohne CamelCases: #barrierefreiekommunikation

Beispiel gut lesbarer Hashtag mit CamelCases: #BarrierefreieKommunikation

Selbstverständlich gilt auch hier: Je kürzer ein Hashtag, desto besser. Du solltest außerdem “sprechende” Hashtags bevorzugen, d.h. Abkürzungen vermeiden.

Überblick, wie barrierefreie Texte auf Social Media gelingen können

Kategorie 2: Fotos und Grafiken

Fotos und Grafiken sind als visuelle Elemente von Social-Media-Plattformen nicht mehr wegzudenken. Gerade Instagram hat Bildelemente populär gemacht. Entsprechend wichtig sind Alternativtexte.

Wie im obigen Beispiel über die Workarounds von Twitter-Nutzer:innen deutlich wird, werden Alternativtexte seitens der sozialen Netzwerke nicht immer von Anfang an ermöglicht. Auch der in der EU noch nicht verfügbare neue Kurznachrichtendienst “Threads” von Meta bietet aktuell keine Chance, Alternativtexte direkt im Bild zu hinterlegen.

Und wenn es diese Option gibt, versteckt sie sich oft in einem Untermenü. Bei Instagram musst Du z.B. im letzten Schritt vor dem Posten auf “erweiterte Einstellungen” tippen und dort ganz nach unten scrollen, um den Menüpunkt “Alternativtext eingeben” zu finden.

Wenn Du das jeweilige Menü gefunden hast, folge diesen Grundregeln für Bildbeschreibungen:

- Halte sie so kurz wie möglich.

- Beschreibe nur, was auf dem jeweiligen Bild zu sehen ist.

- Halte Deine eigene Meinung aus der Beschreibung heraus.

Hilfreich ist eine grundlegende Reihenfolge innerhalb des Textes. Die wichtigsten Informationen zum Bild gehören an den Anfang. Weniger wichtige Details folgen danach.

Und auch hier gilt: Du solltest Fachwörter vermeiden. Spannend ist, dass Betroffene sich Alternativtexte oft in hoher Geschwindigkeit vorlesen lassen.

Stell Dir vor, Du spielst die Hörbuchversion eines Fachtextes in mehr als doppelter Geschwindigkeit ab: Wie viele Informationen bleiben dann noch hängen? Ähnlich ist es bei zu komplexen Alternativtexten.

Übrigens: Die Information, wer das Foto aufgenommen hat, gehört in den Posting-Text, nicht in den Alternativtext (Quelle: DBSV).

Dadurch, dass Suchalgorithmen vermehrt auch die in Alternativtexten hinterlegten Keywords verwenden, ergibt sich ein Problem: Manche Nutzer:innen sind versucht, Keyword-Listen in den Alt-Texten zu “verstecken”, um besser gerankt zu werden. Das ist das Gegenteil von Barrierefreiheit.

Zu barrierefreiem Bild-Content gehört auch ein Aspekt, der häufig vergessen wird: Farbgebung und Kontraste. Personen mit Farbsehschwäche oder Farbenblindheit werden selten beim Erstellen von Grafiken mitbedacht. So stellen gerade Hervorhebungen durch Signalfarben eine große Hürde dar.

Auch hier gilt der Tipp, dass Du Dich an einfache Grundprinzipien hältst (Quellen: BIK für Alle, Farbsehschwäche.de Artikel zu Farbblindheit, Farbsehschwäche.de Artikel zu Herausforderungen, Farbsehschwäche.de Artikel zu Regeln der Farbsehschwäche):

- Nutze für Gliederungen und Markierungen lieber Zahlen oder sehr gängige Symbole.

- Achte auf guten Farbkontrast bzw. Helligkeitskontrast in Deinen Grafiken.

- Vermeide Rot und Grün als alleinige Hervorhebungen.

Überblick, wie Bildelemente auf Social Media barrierefrei gestaltet werden können

Kategorie 3: Videos

Videos ähneln insofern Fotos und Grafiken, als dass auch für diesen visuellen Content Beschreibungen bereitgestellt werden sollten. Gerade auf Social Media gestaltet sich das sehr schwierig, denn Instagram, Facebook und Co. bieten keine gesonderte Videobeschreibung ähnlich der Alternativtexte für Fotos an.

Manche Creator:innen greifen deshalb auf den Trick zurück, die Bildbeschreibung in den Posting-Text zu stellen. Wenn Du dort allerdings neben der eigentlichen Reel-Caption viele Informationen zum Videoinhalt hinterlegen möchtest, wird das Zeichenlimit schnell zum Problem.

Eine mehr oder weniger elegante Notlösung ist, in der Caption auf den ersten (angepinnten) Kommentar zum Reel zu verweisen, und dort die beschreibenden Hinweise zu hinterlegen. Gerade längere Videos mit vielen Bildwechseln können auch hier das Zeichenlimit schnell sprengen.

Untertitel sind der zweite große Baustein barrierefreier Videoinhalte. Untertitel sind auch das beste Beispiel dafür, wie Barrierefreiheit für alle Menschen sinnvoll ist: Viele nutzen Instagram, Facebook, TikTok und andere Social-Media-Apps nämlich oft in Situationen, in denen es schlecht ist, den Ton anzuschalten.

Wer im Wartezimmer darauf wartet, vom Praxispersonal aufgerufen zu werden, kann weder Reels mit Ton abspielen noch Kopfhörer nutzen. Untertitel sorgen dafür, dass viel mehr Menschen – auch Gehörlose – jederzeit die Videos ansehen können.

Auch bei Untertiteln unterscheiden sich die Plattformen darin, wie diese eingebunden werden können. Hier ein paar Beispiele:

- Auf Twitter müssen separate Untertitel-Dateien mit genauen Zeitcodes hochgeladen werden.

- Auch LinkedIn setzt auf sogennante .srt-Dateien (steht für: SubRip Subtitle).

- Instagram bietet gleich mehrere Möglichkeiten, Untertitel einblenden zu lassen. Es gibt automatische Untertitel, die seitens derjenigen, die Videos konsumieren wollen, eingeschaltet werden müssen. Und von Creator:innen werden sie mittels Stickern in Stories oder Reels eingesetzt.

Generell gilt: Die Nutzung automatisch erstellter Untertitel wird vermutlich weiter zunehmen. Aber Achtung! Diese sind nicht immer leicht verständlich und zurzeit enthalten sie noch einige Fehler. Deshalb prüfe unbedingt die Untertitel, bevor Du Videoinhalte hochlädst.

Erstellst Du – beispielsweise für YouTube – Untertitel selbst, kannst Du Dich an den Richtlinien für Untertitel orientieren (Quellen: BIK für alle, NDR Fernsehen).

Außerdem solltest Du die Platzierung von Untertiteln direkt beim Filmen Deiner Videos mitbedenken. Gerade auf Instagram verschwinden Untertitel schnell mal in die Bereiche der Videos, die von anderen Elementen (z.B. der Caption, also dem Text zum Reel) verdeckt werden.

Neben Videobeschreibungen und Untertiteln gibt es noch zwei weitere Faktoren, die Du bei barrierefreien Videos bedenken musst: Töne und Bilderflackern.

Wenn in Deinem Video gesprochen wird, verzichte möglichst auf Hintergrundmusik oder sorge dafür, dass die Hintergrundmusik nicht zu laut ist. Gerade für neurodivergente Menschen sind diese zwei unterschiedlichen Ton-Ebenen nicht gut unterscheidbar und die Inhalte, um die es geht, werden schnell unverständlich.

Flackern oder schnelle Schnitte kann gerade für Menschen mit Epilepsie gefährlich werden, deshalb solltest Du auf solche Effekte verzichten (Quelle: Beratungsstelle Barrierefreiheit).

Überblick, wie Videos für Social Media barrierefrei funktionieren können

Kategorie 4: Community Management

Eine Dimension von Barrierefreiheit kam bisher noch nicht zur Sprache und wird oft vergessen: die direkte Kommunikation mit den Zielgruppen in den Kommentarspalten.

Emojis und GIF-Animationen sind bei Kommentaren gängige Reaktionen. Auch hier gilt, wie oben beschrieben, der Hinweis: Setze Emojis sparsam ein. GIFs bekommen in Kommentarspalten üblicherweise keine zusätzliche Bildbeschreibung, weshalb sie nicht barrierefrei sind.

Sowohl Emojis als auch GIFs werden oft verwendet, um witzige, ironische oder sarkastische Bemerkungen zu verdeutlichen. Gerade für neurodivergente Menschen stellt das eine Hürde dar. Wenn Du nicht auf solche Stilmittel verzichten möchtest, schreibe lieber “(Ironie)” hinter Deinen Kommentar.

Überblick darüber, wie barrierefreies Community Management gelingen kann

Fazit: Ist barrierefreies Posten überhaupt möglich?

Nach all diesen Ausführungen und Erklärungen fragst Du Dich vielleicht, ob barrierefreies Posten auf Social Media überhaupt gelingen kann.

Die Antwort lautet: Jein.

Die Bedürfnisse, was barrierefreie Inhalte anbelangt, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst, die darauf angewiesen sind. Und auch die Hürden sind unterschiedlich. Aber es gibt – wie oben verdeutlicht – viele Möglichkeiten, durch einfach umsetzbare Maßnahmen barrierearmen Content zu posten.

Creator:innen wie auch Zielgruppen bewegen sich dabei stets im Rahmen, den die jeweilige Plattform vorgibt. Wichtig ist also, dass Du im Auge behältst, was Facebook, LinkedIn und andere an Neuerungen einbauen. Inklusion ist also auch hier definitiv möglich.

Zusammengefasst: Wie Du Content erstellst, der möglichst barrierearm ist, hängt von drei Dingen ab:

- dem Format, das Du nutzen möchtest

- dem Kanal, den Du ausgewählt hast

- die Barrieren, die Du kennst

Der Arbeitsaufwand wirkt im ersten Moment enorm, ist jedoch im Alltag durch entsprechende Routinen und Prozesse wesentlich geringer, als Du denkst. Und Du machst das alles nicht umsonst:

Du erweiterst durch barrierearmen Content Deine Zielgruppen und kannst auch die Algorithmen davon überzeugen, dass Deine Inhalte wertvoll sind. Und die Karma-Punkte für gelebte Inklusion gibt’s noch obendrauf!

Disclaimer:

Dieser Text soll möglichst umfangreich zeigen, wie Barrieren im Social Web seitens der Nutzer:innen abgebaut werden können. Der Autorin ist bewusst, dass trotz größtmöglicher Sorgfalt weitere Aspekte oder Sonderfälle nicht betrachtet wurden. Wenn Du Hinweise hierzu geben möchtest, hinterlasse sie gerne in den Kommentaren unter dem Artikel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Jeder von uns (auch sogenannte “Normalos”) ist immer auch auf ein Stück Barrierefreiheit angewiesen. Respekt ist, die Bedürfnisse anderer bei allem, was wir tun, mitzudenken. Ein kluger Artikel von Sarah Schückel, der zeigt, dass Barrierefreiheit auch auf Social Media möglich ist und dabei den Erfolg der Arbeit sogar noch erhöht.

Ein nützlicher Artikel, der zum Denken anregt. Schon seit längerer Zeit verfolge ich Artikel zur Barrierefreiheit und habe (ich glaube, bei OMT) die Anregung gefunden, meine Homepage barrierefreier zu gestalten. Bei einer Autoren-Homepage, bei der es hauptsächlich um Bücher geht (einschließlich der Klappentexte, Rezensionen etc. im Original) gar nicht so einfach. Teilweise hat es geklappt: eigene Seiten mit leichter Sprache, Fotos mit ALT-Texten und möglichst die gleichen Elemente an der gleichen Stelle auf allen Unterseiten, Farbkontraste usw. Trotzdem stieß ich an Grenzen, aber die Bemühung bleibt. Ach ja: Ein Feedback habe ich trotz Einladung dazu nicht erhalten. Danke für den… Weiterlesen »